重提“西沙群岛摄影艺术展览”

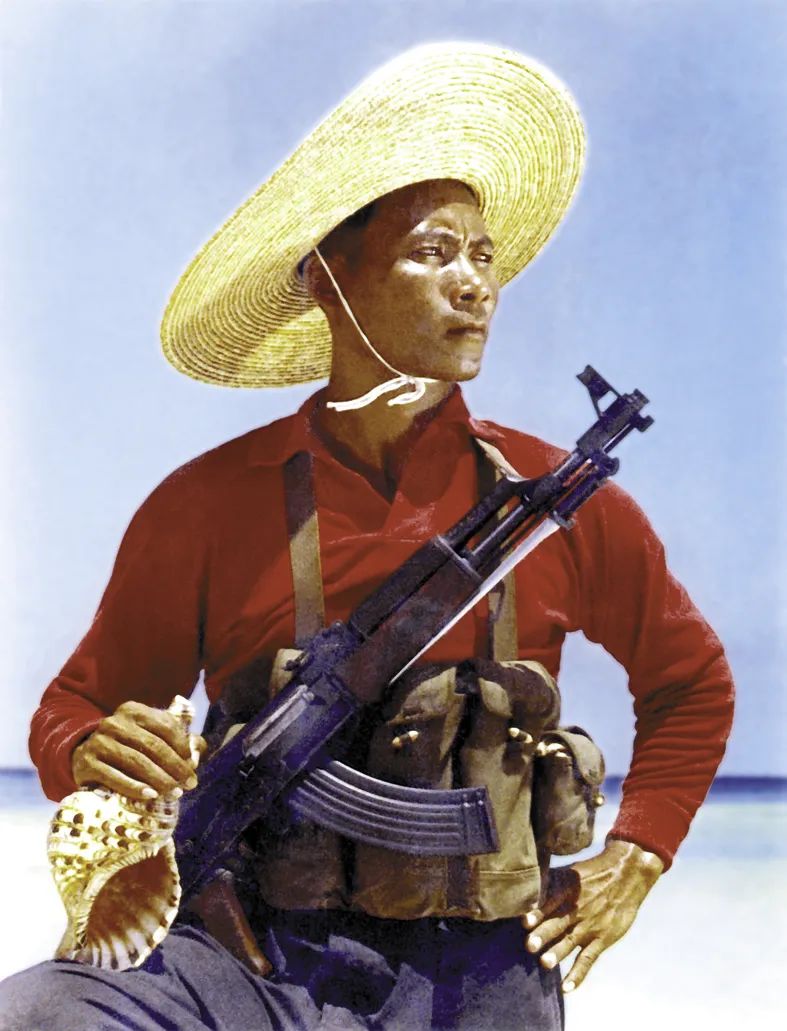

练擒拿格斗。伍振超摄

庚子春节、举国防疫,四海之内、城乡官民,谢绝走动、严禁啸聚。“宅”在家里,有人感到无聊,有人感到享受——我属于后者,正好静心读书。

重读鲍昆先生的《观看 再观看》(中国文联出版社2009年版)一书,仍有醍醐灌顶、豁然开朗之感。但其中“雪月风花近百年”一文,里面有这样的两段叙述,却引起了我注意:

1966年开始的一场运动,将一切个人主义文化统统从社会层面上扫荡殆尽。风光摄影也被戴上“封资修”的帽子。但独有以笔名李进,实为毛泽东妻子江青的一幅风光照片《仙人洞》风行于世。这幅照片是江青在1959年拍照,后来请人帮助后期合成的,1961 年9月毛泽东特别为这幅照片赋诗七绝一首:“暮色苍茫看劲松,乱云飞渡仍从容。天生一个仙人洞,无限风光在险峰。”这是一首充满政治隐喻和斗争暗示的诗,预示着一场天翻地覆的政治风暴来临之前的暗中酝酿。

继江青的《仙人洞》后,风光摄影在“文革”中再次风光是1974年在北京中国美术馆举行的,由《解放军画报》社记者车夫等拍照的“南海诸岛之一——西沙群岛” 摄影展览。应该说这批风光照片开始出现现代意义上的范式,因为已经没有过去文人风景照片的那种仿画的风格,而是忠实地再现自然的风水。但这次展览仍然是政治的产物,是颂扬国家、民族精神的命题摄影,是和“高、大、全”的“文革”文艺创作原则一样的,在摄影领域提倡的“红、光、亮”。不过,车夫在执行这个庄严的任务中,聪明地利用机会“审美”,拍了大量的海霞风景,以至让许多观众感到原本是反映西沙保卫战的展览有些不伦不类。这批照片后来在当时的《解放军画报》和《人民画报》等刊物上获得普遍的刊载,并得到高度的赞誉。

但根据我对三沙摄影史的研究与理解,鲍昆老师这后一段话中应该有以下几点不够准确:

一是“南海诸岛之一——西沙群岛摄影展览”不是在中国美术馆举行的;二是这个展览的作者中并没有时任解放军画报社记者的车夫先生。更重要的是,我觉得“风光摄影在‘文革’中再次风光”,跟这个展览应该没有直接或重要关联。

真实的情况应该是,1974年1月19日、20日西沙海战打赢之后,国际为之震动,国人为之振奋,官方更认为这是“伟大领袖毛主席无产阶级革命路线的重大胜利”。于是,在江青的直接策划、指挥、要求下,广州军区成立了“西沙群岛摄影组”,该组下设还有陆军组、海军组、空军组。成员基本全是现役军人、广州战区所辖各部队中的优秀摄影工作者。除不限量的黑白交卷外,每个小组还特地分发有6个彩色胶卷。伍振超因为是总组组长,江青还特意安排分配他一个人6个彩卷;这也是他后来展出时入选作品最多的原因之一。

这个西沙摄影组于1974年4月抵达西沙群岛,经过断断续续3个多月的拍摄,借1974年10月全国摄影艺术展之机,在北京民族文化宫以《南海诸岛之一——西沙群岛摄影艺术展览》为主题,展出了96幅作品(同年的“国展”展出作品为320幅)。具体情况为:

伍振超37幅、黄旌整10幅、吴国坤7幅、邓钧照5幅、段秋生5幅、冯大广4幅、蔡俊荣3幅、陈娟美3幅、王志胜3幅、何国正3幅、杨明辉2幅、李明宣2幅、梁德臣2幅、符忠昌2幅、常贺先1幅、池兴旭1幅、袁乐清1幅、董显良1幅、张雨顺1幅,再加上放在展场最醒目位置的、新华社记者杜秀咸拍摄的一幅“中国人民的伟大领袖毛主席”,共展出作品96幅。这组作品除了陈美娟的3幅系室内拍摄的出土文物外(作者可能也未去西沙),其余的基本全部是表达西沙军民保卫西沙、建设西沙英雄气概与火热场面的人物作品。“高、大、全”“红、光、亮”确定是真的,但将其归类为“风光”摄影作品,似乎很勉强。徐佑珠、胡颖合写的,发表在1974年10月26日《人民日报》上的《美丽西沙的赞歌 英雄儿女的画谱》等当年的评论文章,可为佐证。

这个展览在民族文化宫从1974年10月1日开幕,到11月30日结束,每天上午8:30开始入场,到下午5:00闭馆;每逢星期一休息,每天下午4:30停止入场。展览在北京引起轰动,周恩来总理还特地要求外交部组织各国使节前去观展,反响良好。北京的展览结束后,又到全国各地巡展。擅于外交造势的周恩来总理进尔又亲自与时任联合国秘书长库尔特·瓦尔德海姆交涉,从中挑选了25幅作品到纽约联合国总部展出了一些时日。可以说,该展在国内、国外都产生了积极影响,是特定时代、特殊时期、特别背景下的一个出人预料的成功事例,不仅给全国摄影人长了脸,而且也对摄影艺术在国内向普通民众的推广普及,起到了积极作用。

至于车夫先生到西沙创作拍摄,则是1978年的事情了。他回京后以及后来又去过10次西沙,确实发表过《战斗在西沙》等不少人物与风光作品,则是后话。但他似乎没有在京举办过关于西沙人物、风光的专题摄影作展。2020.1.20

西沙民兵。伍振超摄

广东省西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛革命委员会办公大楼(永兴岛)。杨明辉摄

西沙战士心向北京(珊瑚岛)。段秋生摄