孙振军:俺村

俺村在中国。

在中国中部。

在中部河南。

伏牛脚下,洛水之滨,离宜阳40里,离洛阳12里,一片低凹地,一爿农家舍,那就是俺村——一个叫薛家屯(侯城)的村子。原隶属于洛阳县第七区,后划归为宜阳县丰李镇。因为要征地,前几年又划归为洛阳市洛龙区。

户是小户,村是小村,但人却是“大”人——识大体、明大礼、讲大局、顾大面儿。村里孙姓是大姓。除此之外,还有姓赵、姓张、姓李、姓高。姓虽多,但辈份不乱。我偶尔回村,见哥、见叔、见伯、见爷;见姐、见姑、见婶、见奶,见这些尊长的乡邻,该称啥得称啥,该叫啥得叫啥,马糊不得。几十年来,村里也是世事纷繁、风云变幻,村机关几番变迁,主政者几度更迭。好在,村子的格局还在。

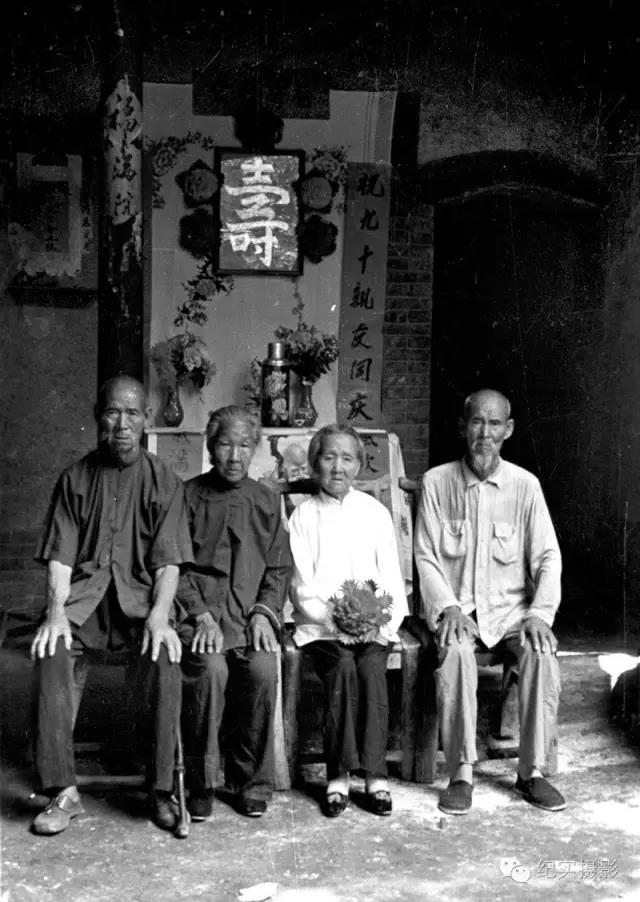

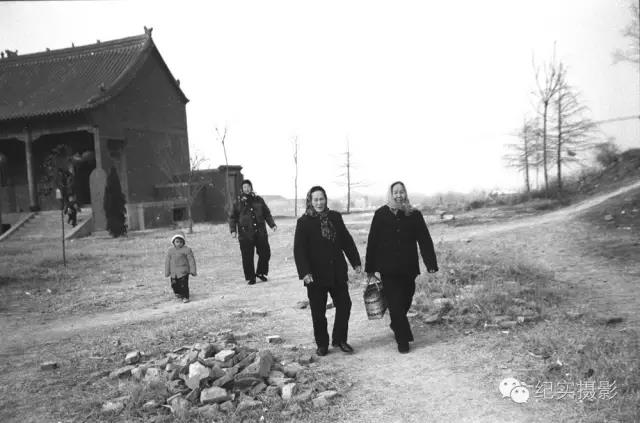

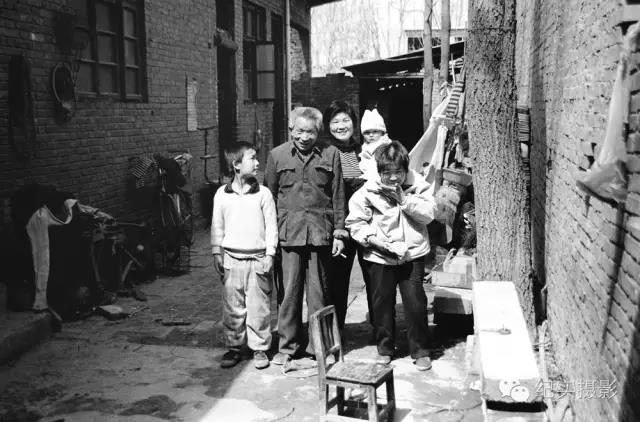

我奶奶和她娘家牛屯村的二弟、四弟及四弟媳。现这四位老人均已去世。摄于1981年6月11日

对我们这些已在城里生活多年的“老村里人”而言,村庄似乎已经很遥远;但是,一得闲暇,还是常常在灵与肉的里层将村子追念——

因为,那里埋着我的爷爷、奶奶,埋着我所有的祖先;

因为,那里活着我的老父、老母,活着我儿时的伙伴……

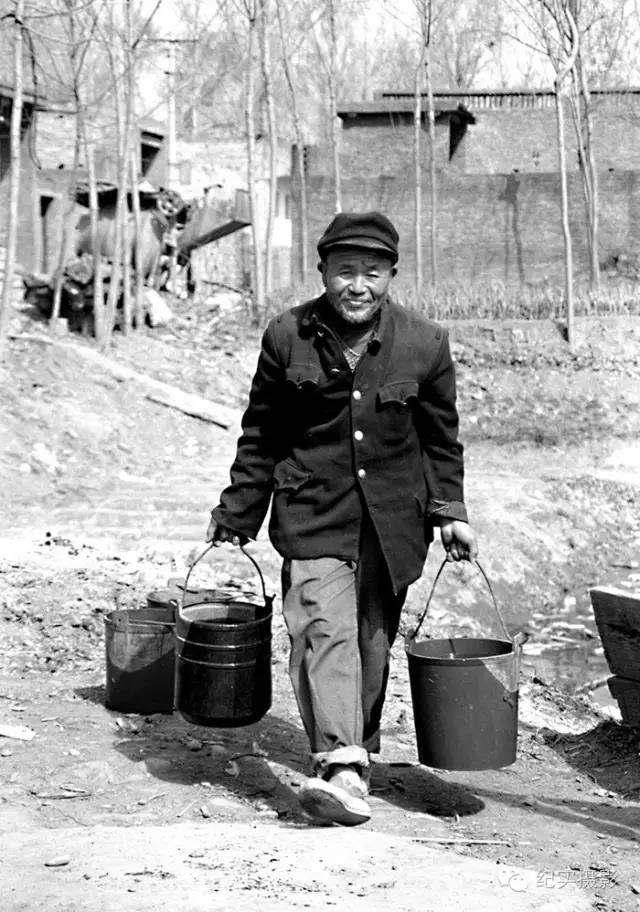

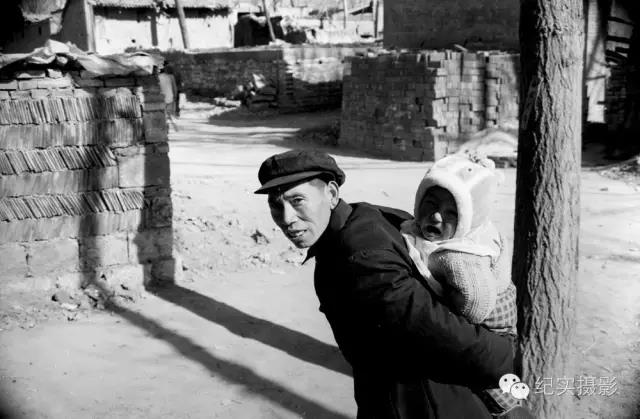

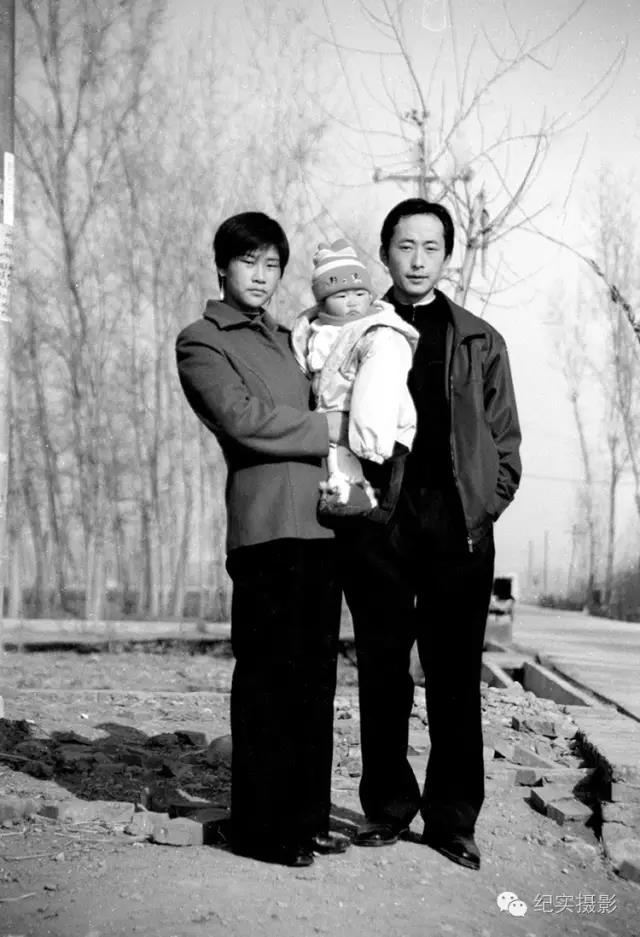

我的父亲母亲。地被征走了,年也老了,因此也只能在自家小院里干干农活了。

村里的故事并不因游子的远去而停止,它仍像这村头的老树一样在顽强地发着根杈与枝芽;乡亲的哀乐倒也随岁月的流失,而像头顶的白云苍狗般不停地交替、更迭、彷徨着……

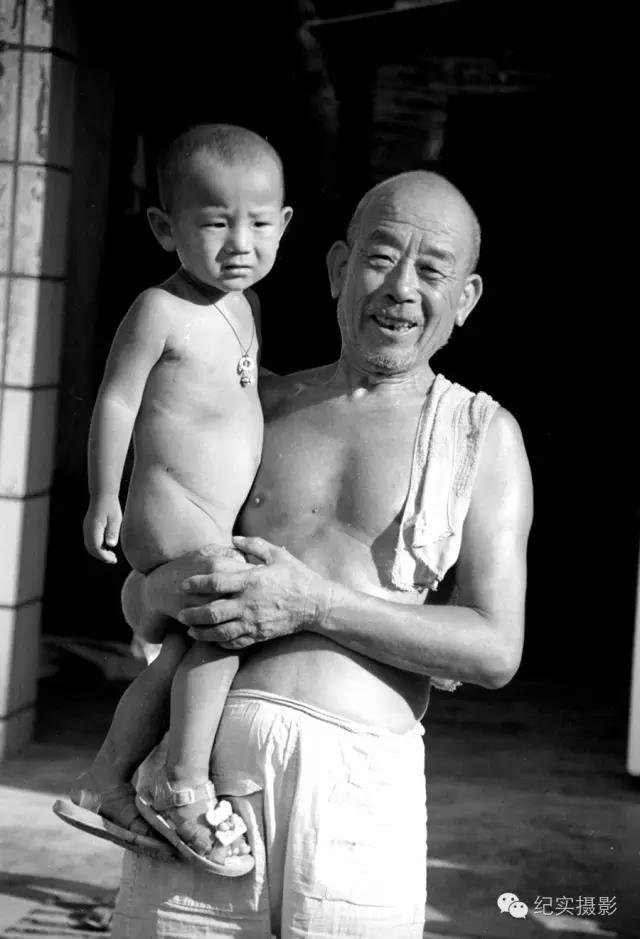

我父亲、母亲、二姑以及表哥。

据孙氏家谱上记载,俺村已有千余年历史。但原来的主人——薛姓,已经在近二百年前彻底绝迹了——现在的住户,都是从山西、山东甚至口外的草原一带,为躲避战乱、荒灾逃难而来的。

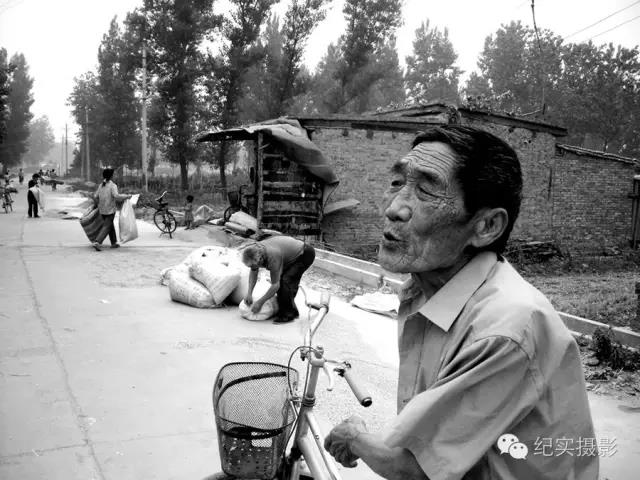

堂叔孙成贵

在适者生存的丛林法则中,消失的是薛姓;在城市化进程的现代变革中,消失的将是整个村庄……

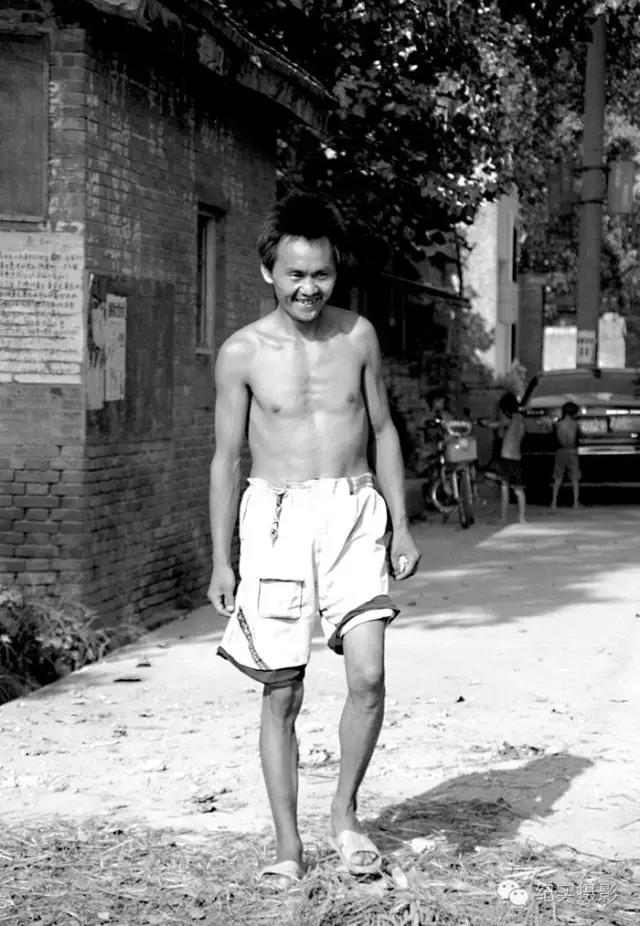

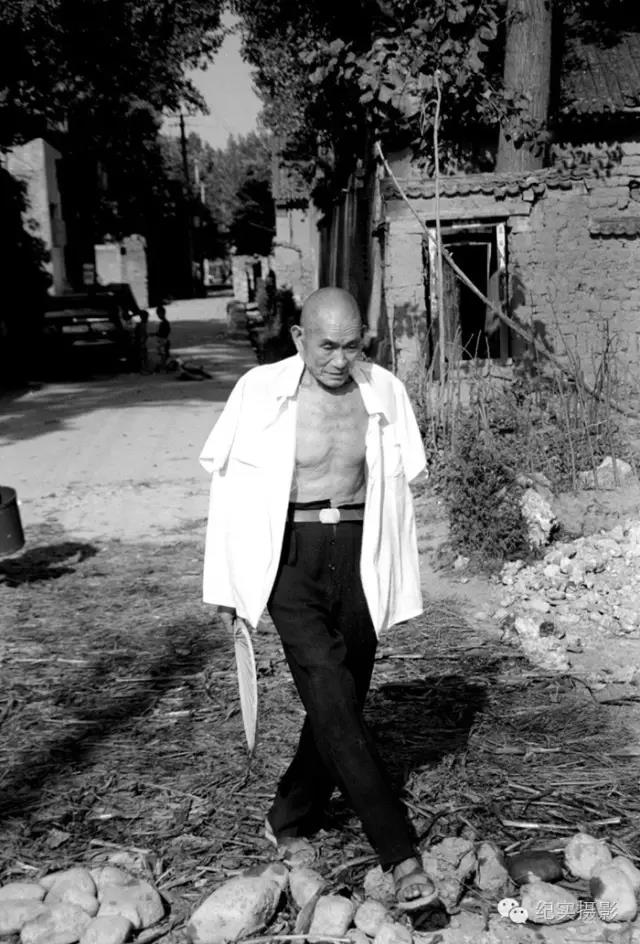

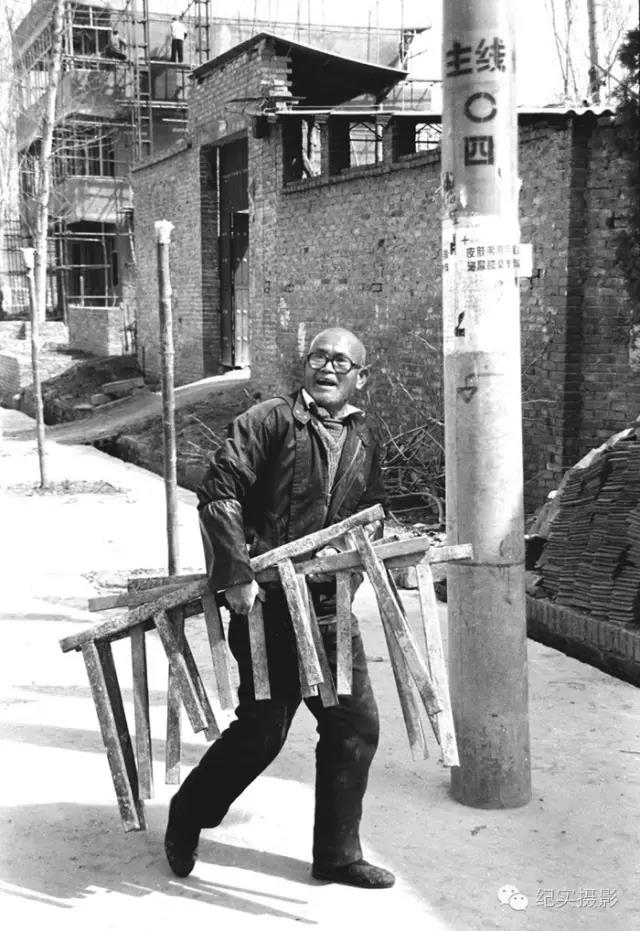

堂叔孙万林。2007年因脑肿瘤恶化且无钱医治死于家中。终生未娶。活着时以当民工、种庄稼为生。

为了忘却的纪念,也为了纪念的忘却,我尝试用相机寻觅俺村、保存俺村,也试图寻觅一种状态,保留一个层面……

哑巴表叔。大名宋红银。幼年时因患感冒服药而被致聋、致哑。

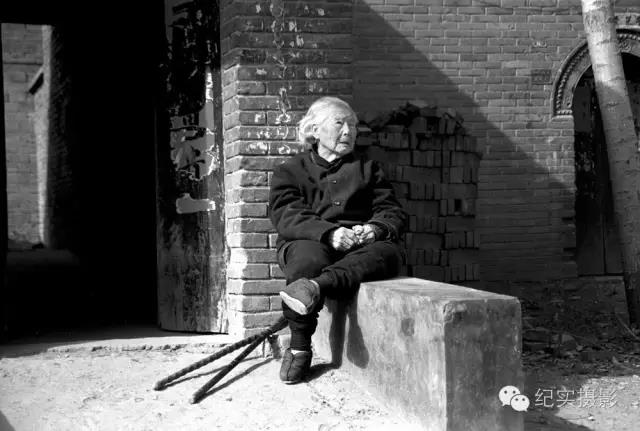

祝海贵之妻、祝银旺之母。曾是村里的寿星。现已去世。终生务农。

张白太。喜杀猪、爱宰牛,“文革”期间因所谓的“偷杀耕牛罪”被判过徒刑。患有白癜风,但身体尚好,常到嵩县、洛宁一带做些小生意。

收麦季节的魏梅英。

乡邻祝进善。1949年以后因所谓的“成份”不好,至“文革”结束前经常戴高帽游街、挨批门受辱。现已去世。

孙银明

孙魁刚夫妇

左,蒋领朝之妻高梅英。中,祝发财之妻祝李氏。右,祝银旺之妻祝毕氏。三人均务农为生。

李丙修

俺村的老人,普遍农忙时干活、农闲时敬神。左:赵同林之妻霍莲香;右:我家东邻居张凤英;后:我母亲与孙子海甫。过年期间,他们三人结伴到李屯村小庙烧香。

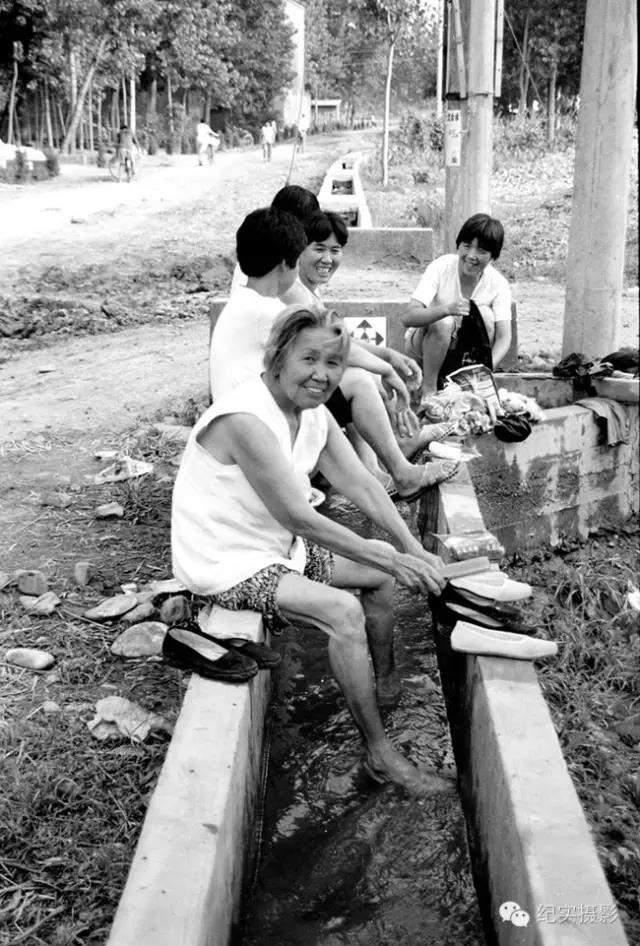

在村边水渠里消夏的霍莲香、“花疙瘩”等。

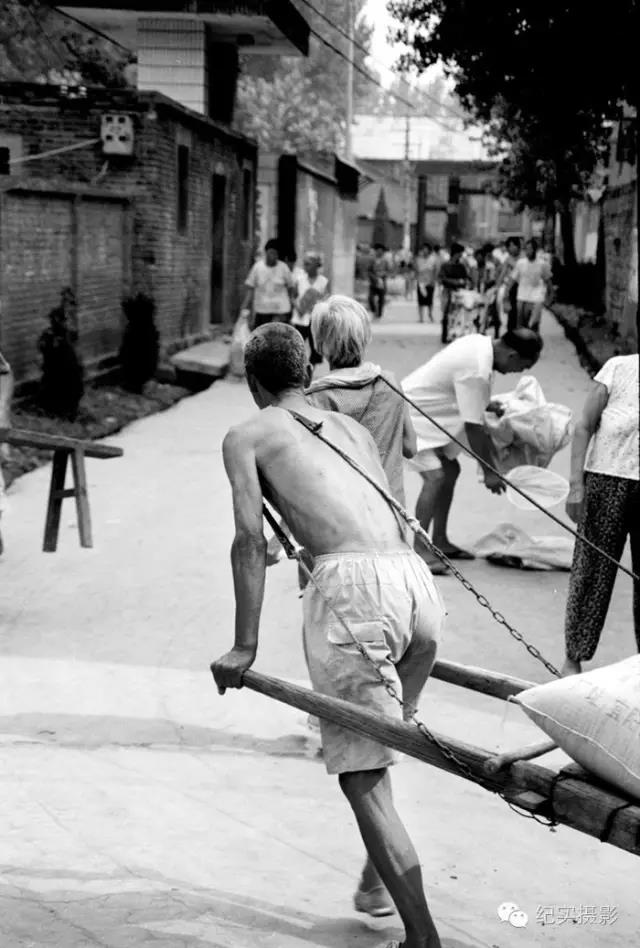

高等级的公路尽管修到了村边,但牛走上去并不舒服。现代文明与农耕文明竟能跨越数千年而“和谐”共存,不可不谓一大奇观。

孙红才

孙青孝

祝荣彦

左,李荣花。村民张白太之妻,终生务农。右,赵少娃,村民赵金堂之妻。终生务农,因患癌症已辞世。

赵自成、王荣英夫妇。务农为生。

村民孙庚辰及其妻赵海棠。终生务农。

孙周娃、李爱及其女儿、孙辈。李爱患有癜痫症,在一次做饭时,昏厥于灶台前被炉火烧死。

安机织土布之前的工序——引线。

孙富锁(中)为其母送葬。

孙利峰一家。务农,打工为业。

孙晓峰新婚之日。

这些年邻村办起了私人幼儿园。7岁以下的孩子可以坐着这种非法改装的三轮摩托“校车”去上学。

这种表情,显然是有幻想的。可惜的是,当这种表情成为一种公共表情时,就让人有些不安了。